卵生産 千葉県大多喜町 小笠原昌憲さん

生産者の小笠原昌憲さんです。長年タニザワに良質な卵を出荷してくださっています。

9月の産知直送は、野菜とならんでタニザワの人気商品である「卵」についてお伝えいたします。タニザワの卵を作り続けているのは、千葉県大多喜町に住む小笠原昌憲さんです。お話を伺いにタニザワ通信編集部で小笠原さんのご自宅を訪れました。

小笠原さんは、養鶏を始めて23年のベテランの方で、現在約700羽の鶏を飼っています。『100万円の家づくり』(自然食通信社)という本の著者でもあり、自宅は自分で建てたそうです。家のすぐ目の前に鶏舎も作り、鶏に異常はないか常に目を配っています。

小笠原さんの卵には3つのこだわりがあります。

1つ目は、有精卵だということ。栄養価は一般的な無精卵と違いはありませんが、温め続けると孵化する有精卵は「生命力がある」と小笠原さんは言います。

2つ目は、黄味に着色をしていないこと。黄身の色は鶏に与える餌によって操作ができ、パプリカ色素などを餌に混ぜると、鶏は黄味の色が鮮やかな卵を産むようになります。本物を追求する小笠原さんは、このような色素はもちろん、遺伝子組み換えのトウモロコシなどの安全性が確認されていない飼料も排除します。

3つ目は、卵を産む鶏は平飼いされていること。生産性を上げるためのぎゅうぎゅう詰めのゲージ飼いではなく、小笠原さんの鶏は広々とした鶏舎で平飼いされています。こうすることで病気に罹らず、抗生物質を与えなくても健康に鶏を育てることができるのです。

「何にもまして鶏が最優先。これからも本物の卵をお届けしていきます。」

(タニザワ通信06年9月号より)

写真上 一つの鶏舎には一羽ずつの雄鶏が放されています。「雄鶏は自分勝手だよ」と小笠原さん。

写真下 卵は決まった場所に産んでいきます。奥では鶏たちが元気に餌をついばんでいます。

写真上 鶏舎はとても風通しが良く、開放的に作られています。

写真下 小笠原さん手づくりの家です。

![]()

すいか栽培 新潟県南魚沼市 飯塚恭正さん

右が生産農家の飯塚恭正さんです。弊社専務取締役の内田と栽培法などについて話をしています。

戦後5番目の長雨となった梅雨がようやく終わり、本格的な夏がやってきました。夏の代表的な果物といえばすいかです。今回はこのすいかの生産者飯塚恭正さんと、その栽培のこだわりをお伝えします。

飯塚恭正さん、61歳。30年前から有機農業に取り組み、現在では飯塚農場グループという有機農業のプロ集団の代表を務めています。新潟県で第2号のエコファーマー認定を県から認められており、今ではこの地域を代表する農家です。

その飯塚さんが栽培するすいかは「八海すいか」といい、その名が示すとおり八海山の麓で栽培されています。場所は新潟県南魚沼市八色原。お米で名を馳せるこの地は、すいかの産地でもあるのです。八海山の澄んだ雪解け水が良質な農作物を生み出すポイントになっています。飯塚さんはこの地で、完熟堆肥を用いた丹念な土作りを毎年行い、連作障害を起こさずに35年間すいか栽培に取り組んできました。

この「八海すいか」には2つの特徴があります。高い糖度とシャリシャリ感です。糖度は最高で14.9度になり、この値は他の産地と比べてもダントツの高さです。おいしさを左右するシャリシャリ感にも徹底的にこだわり、「来年も食べたくなるすいかを作りたい」と飯塚さんはおっしゃいます。

最後に飯塚さんの言葉を紹介します。「タニザワさんは取引先として大事だが、もっと大事なのはタニザワさんのお客さんです。期待に応えられるよう、記憶に残るすいかを作っていきます」 (タニザワ通信06年8月号より)

写真上 飯塚さんの八海すいかは、八海山の雪解け水と澄んだ空気のもとで栽培されています。

写真下 すいか一つ一つに、色つきの棒が添えられています。植え付けの時期ごとに色を変えた棒を埋め込み、最も味ののった時に収穫するべく、収穫時期の目安に用います。

畑のバックには、雄大な八海山がどっしりと構えています。

![]()

桃栽培 山梨県笛吹市 中沢義直さん

写真が中沢さんです。タニザワ社員に、桃栽培についていろいろなことをレクチャーしているところです。

今月の「産知直送」は、毎年質の高い桃を出荷してくださる山梨県の中沢義直さんをご紹介いたします。

中沢さんの畑がある笛吹市一帯は、日本でも有数の桃の産地で、実際に足を運んでみると町一帯で栽培を行っていました。笛吹市は朝と夜の気温差があるため十分に味がのり、扇状地の地形のため排水性があり湿気を嫌う桃にとって栽培に適しているのです。

中沢さんはこの土地で40年以上農業を営んでいるベテラン農家です。当初は農薬を使用していましたが、ある時訪れた医者の講演で農薬が人体に与える害を知り、以来試行錯誤を続けながら農薬を使わない農業を行ってきました。

一般の桃は見た目で価格が決まります。桃そのものの味を考慮せずに外見だけで判断するため、虫食いなどのいたみを嫌い熟度50%で収穫してしまいます。

「食べた後に余韻が残り、来年も食べたいと思うような記憶に残る桃を届けたい」とおっしゃる中沢さんは、一般のものと違い、味を最優先に考えて桃栽培を行います。高品質の実をつける優秀な木を毎年選抜し、牛糞・米ぬかなどの有機物を混ぜた堆肥を使用します。木酢液や除虫菊を用いて無農薬で栽培するのも、高品質でおいしい桃をつくるためなのです。収穫は中沢さんが色合い・丸みをチェックしながら、プロの目で食べ頃のものだけを選んでいきます。

過熟にならずにお客様にお届けできる桃の熟度は70%です。このぎりぎりまで甘みを蓄えた完熟の桃を、今年も収穫次第お届けいたします。

(タニザワ通信06年6月号より)

写真上 樹齢20年の桃の木です。収穫に用いるのは12~13年のものですが、この木は今でも現役です。

写真下 病虫害や湿気から実を守るため一つ一つ手作業で袋がけを行います。

写真左 中沢さんの畑がある笛吹市からは、南アルプスの雄大な山々が見渡せます。

![]()

野菜栽培 新潟県新潟市 長谷川正義さん、幸男さん

写真左が正義さん、右は長男の幸男さんです。正義さんの奥様もチンゲンサイの出荷を手伝われていて、家族総出で大規模に栽培しています。

作り手のこだわりをお伝えする「産知直送」。今月は新潟県でチンゲンサイを中心に栽培を行っている、長谷川さんにスポットを当ててお伝えいたします。

長谷川さんはチンゲンサイとサラダ菜をタニザワへ出荷してくださっていて、特にチンゲンサイは生で食べても甘みがあるとお客様から絶賛の声をいただいております。今回は、長男の幸男さんに野菜作りの秘訣を伺いました。

「うちの栽培の特徴は、もみがらを堆肥にして大量に畑に投入していることです。こうすることで、作物がしっかりと根を張りやすい土を作ります。」米どころの新潟は、毎年大量のもみがらがゴミとして排出されます。長谷川さんはそのもみがらに目を付け、長年研究を重ねて堆肥化することに成功しました。このもみがら堆肥を一年間に10a当り50トン畑に入れることで、フカフカのベッドのような土が出来上がるのです。

またハウスにも特徴があります。野菜本来の生命力を最大限に引き出すため、快適な自然環境を室内に作り出すことを目指しています。そのためハウスの大きさはチンゲンサイ栽培では考えられないくらいの"超"巨大なもので、さらに紫外線をカットするオリジナルシート、自動開閉式窓システムを設置し、加温をせずに室内温度の管理を行っています。私たちが室内に入ると、高原のような爽やかな空気が広がっていました。このような快適な環境で栽培は行われています。

もみがら堆肥と巨大ハウスで育んだ長谷川さんの野菜。皆さんもぜひ一度召し上がってみてください。

(タニザワ通信06年5月号より)

写真左 前面ガラス張りの長谷川さんのチンゲンサイの温室です。温度や湿度管理を徹底し、チンゲンサイに最適な栽培環境をつくりだします。なんと!年に9回も収穫できるそうです。

写真右 団粒構造のフカフカの土で育てるので、ひげ根までしっかりと生えています。

写真左 チンゲンサイの花です。チンゲンサイはアブラナ科のため、菜の花のような淡い黄色の花が咲 きます。ただ、花が咲いたものは商品になりませんので、長谷川さん一家が自宅で召し上がるそうです(笑)。長谷川さん曰く「花が咲いたものの方が味がいい」とのこと。

写真右 発酵が難しいとされるもみがらを有機物と混ぜ堆肥化しました。常識破りの堆肥です。

![]()

豆腐作り 栃木県出流原市 吉越社長、鹿倉工場長

写真左が吉越社長、左から2番目が鹿倉工場長。新製品などの試食させていただきながら、豆腐作りについていろいろと伺うことができました。

写真左が吉越社長、左から2番目が鹿倉工場長。新製品などの試食させていただきながら、豆腐作りについていろいろと伺うことができました。

これからの季節、ツルッとした喉ごしの豆腐が食べたくなります。今回はその豆腐についてのこだわりです。タニザワの豆腐は、ヨシコシ食品というメーカーから仕入れています。 栃木県佐野市出流原。日本百名水の良質の水が湧き出るこの地に、ヨシコシ食品の工場はあります。以前は都内に工場を構えていたのですが、おいしい豆腐を作るにはおいしい水が不可欠と考え、出流原に移転したそうです。この名水を使って豆腐作りを行います。

ヨシコシ食品の一番の特徴は、全て手作業で豆腐を作ることです。機械化しているメーカーもありますが、手作りにこだわります。「豆腐の声に耳を傾けることが大事だ」と鹿倉工場長はおっしゃっていて、機械では豆腐本来の味が出ないそうです。

豆腐作りで難しい点は?、と質問すると「にがり打ちだよ。スランプもあって一番緊張する作業だからね」と工場長。「でもうちの社員は幸せだよ。常に緊張して仕事ができるんだから。こんなに良い会社はないよ」と自らの会社に誇りを持っていらっしゃいました。

工場長が考えるおいしい豆腐とは、毎日食べても飽きのこない自然な甘みがするものだといいます。このことは、前回のタニザワ通信でお伝えした榎本さんのトマトにも通じるものがありそうです。

山形県JA鶴岡特産のだだちゃ豆を豆腐に入れたヨシコシ食品の「青豆豆腐」。毎年好評のこの商品を、タニザワでは今年も5月中販売いたします。ご興味のある方は、召し上がってみてください。(ご好評につき青豆豆腐は常時扱うことになり、現在も取り扱っています)

(タニザワ通信06年5月号より)

写真左 「さしみゆば」の湯葉を掬っている様子です。

写真右 今回の訪問では新商品も試食させていただきました。

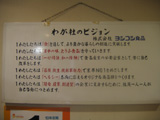

写真左 工場の入口には、ヨシコシ食品の会社としてのビジョンが掲げられています。

写真右 工場の一角には検査室が設けられ、品質に問題がないか豆腐の成分などを毎日調べています。

写真左 工場を出ると出流原の弁天様が目に飛び込んできます。

写真右 タニザワ写真一同と鹿倉工場長とで、最後に記念写真をパチリ!

![]()